固有種 vs 外来種

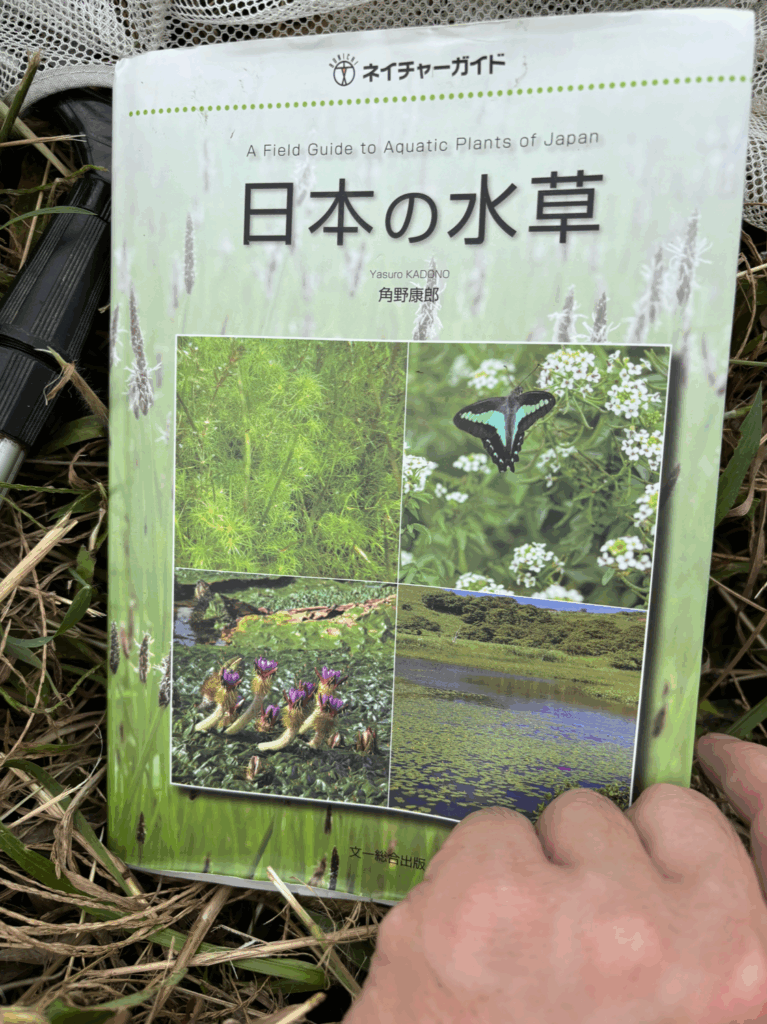

ラボの生徒さんと一緒に、畑の中にあるビオトープ観察。

固有種か、厄介な外来種か、はっきり区別できなかい水草があったため、後日専門家に聞いてみることになりました。

結果が楽しみです。

もし外来種だとすると、非常に厄介な種

人間の都合で持ち込んだ外来種が凄まじい勢いで増えてしまうことに対応する術は、

なかなかないのが現状です。

環境に良いとされたことが、裏目に出ることも少なくありません。

今回に関してはアイガモ農法の弊害の可能性があります。

レッドデータブックの更新頻度の低さ

特に驚かされるのが、環境省のレッドデータブックでさえ、更新されるのが約5年ごとということ。

和歌山県のレッドデータは10年ごとに更新だそうです。

気候変動等で10年もすれば、状態が大きく変化してしまう可能性が高く、

一気に絶滅に近づくあるいは絶滅してしまうこともあるかと思われます。

調査は大変で、環境アセスメント会社等に調査を外注してもなかなか大変なことも多そうです。

別枠として学校なので特定外来種に関する理科の授業や課外活動も、もっとあっても良いのでは、と思います。

知っていれば、愛着が湧く。愛着が湧けば大切にしたくなる。

様々な昆虫や、植物についてもっと興味を持つためにどのようなカリキュラムがあれば良いか、

今後も考えていこうと思います。

コメント